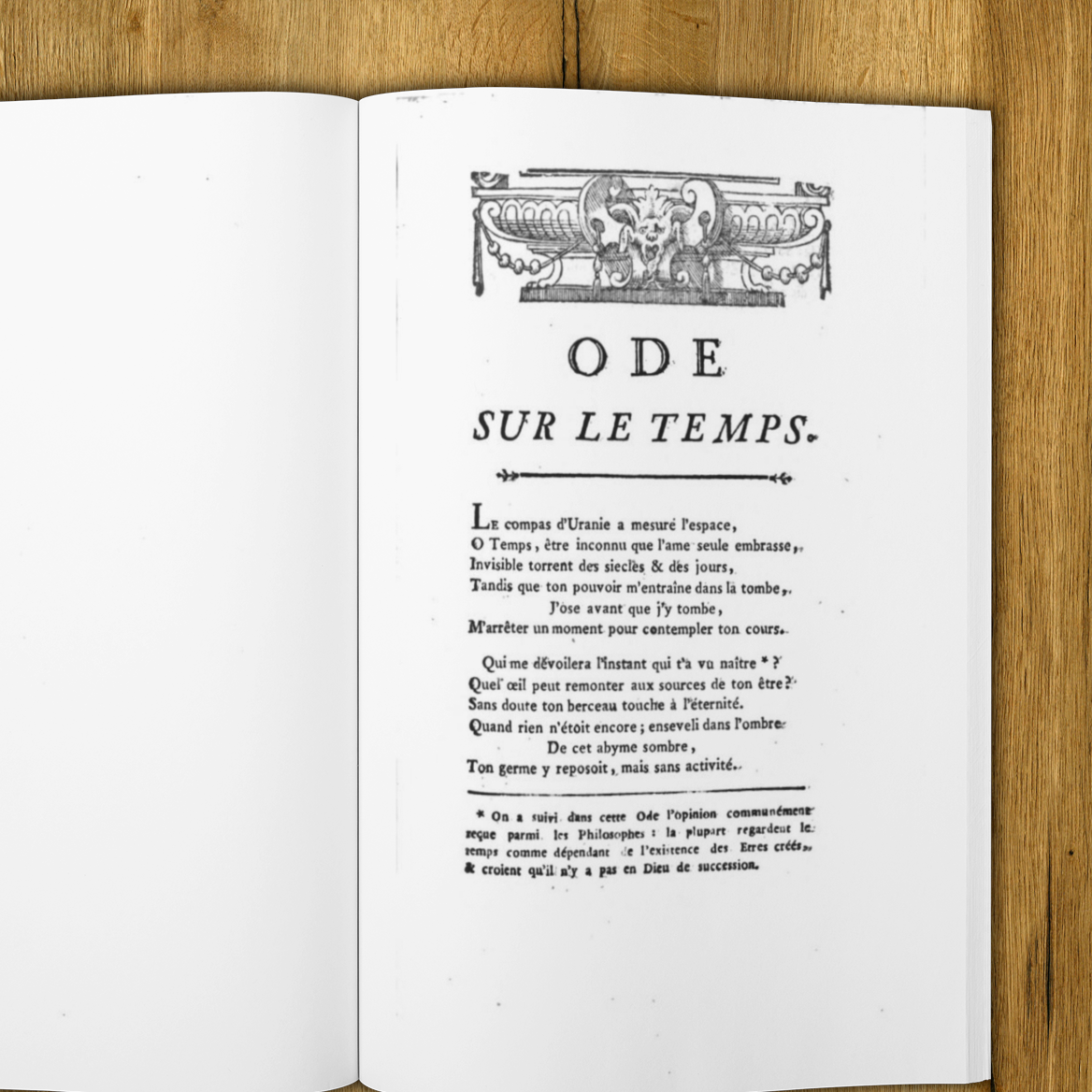

Ode sur le Temps est un poème composé par Antoine Léonard Thomas en 1762, tombé dans l’oubli depuis alors qu’il est, me semble-t-il, un poème particulièrement intéressant.

L’auteur

Antoine Léonard Thomas était un poète, essayiste et critique littéraire français du XVIIIè siècle. Il a très tôt été remarqué pour sa grande éloquence, et cela lui a valu d’être nommé académicien à l’âge de 34 ans.

Le compas d’Uranie a mesuré l’espace.

Ô Temps, être inconnu que l’âme seule embrasse,

Invisible torrent des siècles et des jours,

Tandis que ton pouvoir m’entraîne dans la tombe,

J’ose, avant que j’y tombe,

M’arrêter un moment pour contempler ton cours.

Qui me dévoilera l’instant qui t’a vu naître ?

Quel oeil peut remonter aux sources de ton être ?

Sans doute ton berceau touche à l’éternité.

Quand rien n’était encore, enseveli dans l’ombre

De cet abîme sombre,

Ton germe y reposait, mais sans activité.

Du chaos tout à coup les portes s’ébranlèrent ;

Des soleils allumés les feux étincelèrent ;

Tu naquis ; l’Éternel te prescrivit ta loi.

Il dit au mouvement : « Du Temps sois la mesure. »

Il dit à la nature :

« Le Temps sera pour vous, l’Éternité pour moi. »

Dieu, telle est ton essence : oui, l’océan des âges

Roule au-dessous de toi sur tes frêles ouvrages,

Mais il n’approche pas de ton trône immortel.

Des millions de jours qui l’un l’autre s’effacent,

Des siècles qui s’entassent

Sont comme le néant aux yeux de l’Éternel !

Mais moi, sur cet amas de fange et de poussière

En vain contre le Temps je cherche une barrière ;

Son vol impétueux me presse et me poursuit.

Je n’occupe qu’un point de la vaste étendue

Et mon âme éperdue

Sous mes pas chancelants voit ce point qui s’enfuit.

De la destruction tout m’offre des images.

Mon oeil épouvanté ne voit que des ravages ;

Ici, de vieux tombeaux que la mousse a couverts ;

Là, des murs abattus, des colonnes brisées,

Des villes embrasées ;

Partout les pas du Temps empreints sur l’univers.

Cieux, terres, éléments, tout est sous sa puissance.

Mais tandis que sa main, dans la nuit du silence,

Du fragile univers sape les fondements ;

Sur des ailes de feu, loin du monde élancée,

Mon active pensée

Plane sur les débris entassés par le Temps.

Siècles qui n’êtes plus, et vous qui devez naître,

J’ose vous appeler ; hâtez-vous de paraître,

Au moment où je suis, venez vous réunir.

Je parcours tous les points de l’immense durée

D’une marche assurée :

J’enchaîne le présent, je vis dans l’avenir.

Le soleil épuisé dans sa brûlante course,

De ses feux par degrés verra tarir la source,

Et des mondes vieillis les ressorts s’useront.

Ainsi que des rochers qui du haut des montagnes

Roulent sur les campagnes,

Les astres l’un sur l’autre un jour s’écrouleront.

Là, de l’éternité commencera l’empire ;

Et dans cet océan, où tout va se détruire,

Le Temps s’engloutira, comme un faible ruisseau.

Mais mon âme immortelle, aux siècles échappée,

Ne sera point frappée,

Et des mondes brisés foulera le tombeau.

Des vastes mers, grand Dieu, tu fixas les limites,

C’est ainsi que du Temps les bornes sont prescrites.

Quel sera ce moment de l’éternelle nuit ?

Toi seul tu le connais, tu lui diras d’éclore :

Mais l’univers l’ignore ;

Ce n’est qu’en périssant qu’il en doit être instruit.

Quand l’airain frémissant autour de vos demeures,

Mortels, vous avertit de la fuite des heures,

Que ce signal terrible épouvante vos sens.

A ce bruit, tout à coup, mon âme se réveille,

Elle prête l’oreille

Et croit de la mort même entendre les accents.

Trop aveugles humains, quelle erreur vous enivre !

Vous n’avez qu’un instant pour penser et pour vivre,

Et cet instant qui fuit est pour vous un fardeau !

Avare de ses biens, prodigue de son être,

Dès qu’il peut se connaître,

L’homme appelle la mort et creuse son tombeau.

L’un, courbé sous cent ans, est mort dès sa naissance ;

L’autre engage à prix d’or sa vénale existence ;

Celui-ci la tourmente à de pénibles jeux ;

Le riche se délivre, au prix de sa fortune,

Du Temps qui l’importune ;

C’est en ne vivant pas que l’on croit vivre heureux.

Abjurez, ô mortels, cette erreur insensée !

L’homme vit par son âme, et l’âme est la pensée.

C’est elle qui pour vous doit mesurer le Temps !

Cultivez la sagesse ; apprenez l’art suprême

De vivre avec soi-même ;

Vous pourrez sans effroi compter tous vos instants.

Si je devais un jour pour de viles richesses

Vendre ma liberté, descendre à des bassesses,

Si mon coeur par mes sens devait être amolli,

O Temps ! je te dirais : « Préviens ma dernière heure,

Hâte-toi que je meure ;

J’aime mieux n’être pas que de vivre avili. »

Mais si de la vertu les généreuses flammes

Peuvent de mes écrits passer dans quelques âmes ;

Si je peux d’un ami soulager les douleurs ;

S’il est des malheureux dont l’obscure innocence

Languisse sans défense,

Et dont ma faible main doive essuyer les pleurs,

Ô Temps, suspends ton vol, respecte ma jeunesse ;

Que ma mère, longtemps témoin de ma tendresse,

Reçoive mes tributs de respect et d’amour ;

Et vous, Gloire, Vertu, déesses immortelles,

Que vos brillantes ailes

Sur mes cheveux blanchis se reposent un jour.

Analyse

Sans me lancer dans une analyse de texte trop poussée (j’ai encore en mémoire mes notes de français du collège et du Lycée), j’aimerais revenir sur quelques détails que je trouve particulièrement fascinants dans ce poème.

Une physique en avance sur son temps

Lorsque l’on examine les deuxième et troisième strophes, on peut tout à fait y voir une description assez cohérente du big bang (dans le modèle communément admis à ce jour), et cela sur des notions particulièrement poussées.

Quand rien n’était encore, enseveli dans l’ombre

De cet abîme sombre,

Ton germe y reposait, mais sans activité.

Ce passage est l’illustration parfaite d’une notion globalement acceptée : le temps n’existait pas avant le big bang. Ou plutôt, le temps était impossible à mesurer avant ce qu’on appelle le mur de Planck. C’est l’ère de Planck, une ère dont on connait très peu de choses, et où l’intégralité de la matière était contenu dans un volume extrêmement faible. Le germe de l’Univers et de l’espace-temps.

Du chaos tout à coup les portes s’ébranlèrent ;

Des soleils allumés les feux étincelèrent ;

À partir de ce mur, on assiste à l’inflation de l’Univers tout entier à une échelle phénoménale. L’ensemble de la matière est un chaos de particules à une température démesurée, qui vont au fur et à mesure donner naissance aux étoiles.

Le soleil épuisé dans sa brûlante course,

De ses feux par degrés verra tarir la source,

Et des mondes vieillis les ressorts s’useront.

Ainsi que des rochers qui du haut des montagnes

Roulent sur les campagnes,

Les astres l’un sur l’autre un jour s’écrouleront.

Dans cette strophe, on découvre là encore la formulation correcte de l’effondrement gravitationnel stellaire. Le destin de toutes les étoiles massives et de s’éteindre, et dans certains cas de s’effondrer pour donner, selon les cas, une étoile naine, une étoile à neutron ou un trou noir. Dans tous les cas, on a bien cette idée d’un soleil dont la source, l’hydrogène ou l’hélium, est tarie, et qui s’écroulent sur eux-mêmes.

Je trouve assez fascinant de voir dans un texte écrit en 1762, à une époque où les connaissances en astrophysique étaient très modestes, une description assez moderne du big bang (théorie formulée scientifiquement à partir de 1927). Il est d’ailleurs amusant de savoir qu’Emmanuel Kant, à la même époque, a lui aussi formulé des hypothèses sur l’Univers qui se sont révélées très proches de la vérité.

Ô temps, suspends ton vol

Cet hémistiche, d’ordinaire attribué à Alphonse de Lamartine, est un des plus connus de son poème le Lac. On ne saura jamais s’il s’agit d’une coïncidence ou d’un plagiat, mais force est de constater que dans les deux poèmes, on retrouve cette idée qu’ont utilisé nombre d’auteur·ice·s de science-fiction : arrêter le temps, et même parfois tenter de faire retourner son cours.

Dans le poème de Thomas, le temps est d’abord comparé à un torrent. Invisible, sempiternel, que rien ne saurait arrêter. Cette image est intensifiée un peu plus loin lorsque est évoqué “l’océan des âgesˮ (formule qui sera également reprise par Lamartine dans son Lac. Et encore une fois, deux siècles plus tard, les scientifiques reprendront cette image pour décrire la nature du temps, à commencer par Einstein. On peut ainsi lire dans Le Voyage de Simon Morley, de Jack Finney.

Einstein l’a dit lui-même. Pour lui nous sommes les passagers d’une barque dérivant au fil d’un cours d’eau sinueux. Autour de nous, nous ne voyons que le présent. Quant au passé, il nous est dissimulé par les méandres de la rivière.

Le Voyage de Simon Morley — J. Finney (1970)

Cette métaphore est ensuite étendue pour proposer au protagoniste une méthode pour remonter le long de cette rivière, et revenir dans le passé.

Philosophie de vie

Le poème se termine sur des réflexions sur le sens de la vie et les notions morales qui accompagnent chacun·e.

Cultivez la sagesse ; apprenez l’art suprême

De vivre avec soi-même ;

Vous pourrez sans effroi compter tous vos instants.Si je devais un jour pour de viles richesses

Vendre ma liberté, descendre à des bassesses,

Si mon coeur par mes sens devait être amolli,

O Temps ! je te dirais : « Préviens ma dernière heure,

Hâte-toi que je meure ;

J’aime mieux n’être pas que de vivre avili. »

Dans ces vers, on peut lire les valeurs que veut mettre en avant l’auteur, à commencer par le fait de s’accepter tel que l’on est. S’ensuit une deuxième interpellation du temps, pour cette fois lui demander d’accélérer, pour le cas ou le narrateur en vienne à perdre ses valeurs.

Conclusion

Il y aurait probablement bien d’autre chose à dire sur ce poème, bizarrement tombé dans l’oubli.

Aucun commentaire